Православное духовенство

Миряне сегодня нередко путаются в том, чем епископ отличается от митрополита, а иерей от протоиерея. Ну а уж кто такие пономарь или иподиакон – для большинства вообще «темный лес».

Возникновение церковной иерархии

В ветхозаветные времена (примерно за 1500 лет до Рождества Христова) основоположник иудаизма пророк Моисей избрал и посвятил для богослужения особых лиц – первосвященников, священников и левитов. Первым первосвященником был Аарон, брат Моисея; первыми священниками – сыновья Аарона. При принесении жертв им помогали левиты – потомки Левия, сына Иакова, колено (племя) которого, как давшее иудейскому народу Моисея, получило исключительное право на священнослужение. Таким образом, ветхозаветная иерархия состояла из трех степеней.

В Новом Завете Иисус Христос из множества своих последователей избрал двенадцать апостолов и наделил их правом учить, совершать богослужение и руководить верующими. Со временем апостолы передали свою власть другим избранным лицам, учредив так же, как и в Ветхом Завете, три степени иерархии. Помолясь, апостолы возлагали на избранных людей руки и посвящали их на служение Церкви. Служение первых диаконов (с греческого «диаконос» значит «служитель») состояло в заботах о попечении бедных и в помощи апостолам при совершении таинств.

Когда число верующих значительно увеличилось, апостолы избрали себе дополнительных помощников для проповеди, совершения богослужений и управления Церковью. Посвященные для этого служения – также через возложение с молитвой апостольских рук, эти лица стали называться «пресвитерами» (с греческого «пресвитерос» переводится как «старший, старейший»). Впоследствии пресвитеры стали называться священниками или иереями (с греческого «иеревс» – «священник»).

Апостолы, не имея возможности сами лично всюду ставить диаконов и пресвитеров из-за все возрастающего количества христиан в различных областях Римской империи, учредили в Церкви еще один, высший сан – епископов (от греческого слова «эпископос» – «смотритель, надзиратель»). Апостолы передали им власть не только учить и священнодействовать, но и посвящать пресвитеров и диаконов, а также наблюдать за их поведением. До сих пор епископ считается непосредственным преемником и представителем апостолов на земле.

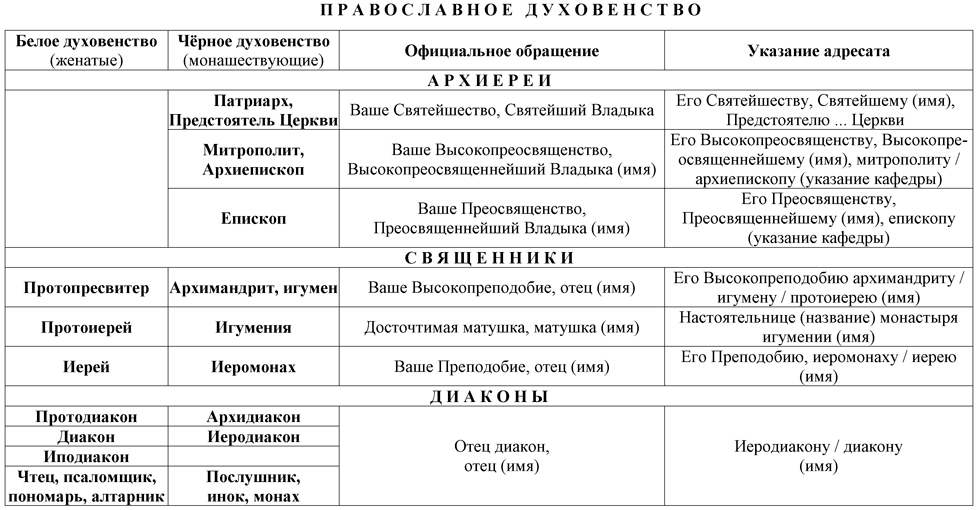

«Святой отец» – такое обращение к представителю православного духовенства некорректно.

«Батюшка» – общеупотребительная разговорная, неофициальная форма обращения к священнику, когда вы не знаете его имени, за исключением архиереев.

«Отец (имя)» – обращение к священнику и диакону, когда вы знаете его имя.

«Владыка» – сокращённое обращение к архиереям.

Таким образом, со времен апостольских и до сегодняшнего дня в Церкви существует три степени иерархии: высшая – епископ, средняя – священник и низшая – диакон. Кроме того, все православное духовенство разделяется на «белое» – состоящее из лиц женатых, и «черное» – монахов (от греческого «монос» – один). Овдовевший священнослужитель чаще всего принимает монашеский чин, так как не имеет права жениться второй раз.

Диаконы и священники могут быть как женатыми (но только первым браком), так и монашествующими, а епископы – только монашествующими.

Монашество

Вступающие в монашество к исполнению заповедей, обязательных для всех христиан, добавляют еще три обета: нестяжания, послушания и безбрачия, а также присваивается новое имя в знак начала новой жизни. Жизнь монаха отличается от жизни других людей, она «иная», поэтому в русском языке монахов стали называть «иноками». Желающие вступить в иноческую жизнь должны прежде испытать свои силы (пройти искус) и тогда уже дать невозвратные обеты.

Степени монашествующих:

Трудник – человек, который живет и трудится в монастыре во время отпусков, чтобы испытать свое желание стать монахом. Носит обычную одежду.

Послушник без пострига – человек, который живет в монастыре после принятия решения о монашестве, носящий обычную одежду, но находящийся в подчинении игумена (главного в монастыре) и того монаха, к которому его прикрепляют для обучения.

Послушник в постриге – все так же, но над этим человеком совершено таинство пострига и он имеет право носить подрясник. К послушникам и трудникам обращаются по имени.

Инок – так называемый рясофор: право ношения рясы и скуфьи.

Монах – полное облачение, включая параман (специальный нательный знак).

В случае, когда монах принимает сан, он может стать иеродиаконом (монах-диакон), иеромонахом (монах-иерей), далее – игуменом и архимандритом.

Собственно же монашество разделяется на две степени: малая схима и великая схима.

Монаху крестообразно, во имя Пресвятой Троицы, постригают волосы, посвящая его этим всецело на служение Богу. Это малая схима, малый ангельский образ. Теперь монах становится мантийным – на него надевается мантия, длинный плащ без рукавов. Это вторая степень монашества.

Монахи, принимающие великую схиму, называются схимниками. Это великая схима, великий ангельский образ. Они дают очень строгие обеты, на голову им надевается куколь, покрывающий голову и плечи. Это третья степень монашества. К названию сана монашествующих, принявших великую схиму, прибавляется частица «схи» (например, «схиигумен» или «схимитрополит»).

Большинство современных монашествующих принадлежит ко второй степени – к собственно монашеству, или малой схиме. Получить рукоположение в архиерейский сан могут только те монашествующие, которые имеют именно эту степень. Принадлежность к той или иной степени монашества подразумевает различие уровня строгости монашеской жизни и выражается через различия в монашеской одежде.

Епископы

Всей полнотой церковной власти и благодати обладают епископы. Епископ совершает все богослужения и все семь святых таинств. Он вправе через таинство рукоположения передавать другим этот благодатный дар. Епископ называется также архиереем или иерархом, то есть священноначальником, иногда –святителем или владыкою. Архиерей – общее звание для священнослужителя, стоящего на этой ступени церковной иерархии: патриарха, митрополита, архиепископа и епископа. По древней традиции в сан епископа посвящают только священников, принявших монашеский чин.

Епископы могут совершать все Таинства и все церковные службы. Это значит, что епископам принадлежит право не только совершать обычное Богослужение, но и посвящать (рукополагать) в священнослужители, а равно освящать миро и антиминсы, что не дано священникам.

Сан епископа в административном отношении имеет пять степеней.

Викарный епископ («викарий» значит «наместник») руководит приходами небольшого города.

Епископ управляет приходами целой области, называемой епархией. По степени священства все епископы между собою равны, но старейшие и наиболее заслуженные из епископов называются Архиепископами, как правило, управляющими епархией большего размера.

Митрополит – это епископ большого столичного города и прилегающей области, так как столица по-гречески называется митрополией. Он может иметь помощников в лице викарных епископов. Епископы древних столиц, как то: Иерусалима, Константинополя (Царьграда), Рима, Александрии, Антиохии, а с XVI века и русской столицы Москвы, называются патриархами.

Патриарх – «отценачальник» – предстоятель Поместной церкви, избираемый и поставляемый на Соборе, – высший чин церковной иерархии. К монашескому имени епископа всегда добавляется наименование управляемой им епархии, а к имени патриарха – полное наименование возглавляемой им Поместной церкви.

В настоящее время предстоятелем Русской Православной церкви Московского Патриархата является Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Гундяев), а предстоятелем Русской Старообрядческой Православной церкви Митрополит Корнилий. В отличие от католичества (где папа Римский считается наместником Бога на земле, а потому непогрешимым), православный патриарх не наделен статусом непогрешимости. Он управляет Церковью вместе со Священным Синодом, в который на постоянной основе входят архиереи.

Священники

Священники, а по-гречески иереи или пресвитеры, составляют второй священный чин после епископа. Священник может совершать шесть таинств Церкви, кроме таинства рукоположения, то есть возведения в одну из степеней церковной иерархии, т. е. кроме таинства священства и освящения мира и антиминсов. Он находится в подчинении епископа. В сан священника может быть рукоположен только диакон (женатый или монашествующий). Священник, состоящий в монашеском чине, называется иеромонах, а принявший схиму – схииеромонахом. Иеромонахам, по назначению их настоятелями монастырей, а иногда и независимо от этого, как почетное отличие, дается звание игумена (вождя монашествующей братии), или более высокое звание архимандрита (настоятеля монашеской обители). Сан игумена имеет настоятель обычного монастыря или помощник архимандрита. Сан архимандрита обычно имеет настоятель особенно крупного монастыря. Некоторые монахи получают этот титул за особые заслуги перед церковью. Особенно достойные из архимандритов избираются в епископы.

Старший из пресвитеров белого духовенства называются протоиереем, а главный между ними – звание протопресвитер (обычно это старший священник кафедральном соборе).

Христианская община, подчиненная ведению священника, называется его приходом. Священник, как правило, является настоятелем прихода. В христианской общине также существуют должности: помощника настоятеля (церковного старосты) и казначея.

Диаконы

Диаконы, напомним, низшая степень священнослужителя в православии. Он имеет право непосредственно участвовать в совершении таинств, но не может отправлять их самостоятельно (кроме крещения, которое в случае крайней необходимости могут совершать и миряне). Во время богослужения диакон приготавливает все священные сосуды, побуждает верующих к молитве (ектении), готовит всё необходимое для священнодействия. Степень диакона – предварительная для пресвитерского (священнического) служения.

Протодиакон – титул белого духовенства, главный диакон в епархии при кафедральном соборе. Титул протодиакона жаловался в виде награды за особые заслуги, а также диаконам придворного ведомства. Знаки отличия протодиакона – протодиаконский орарь со словами «Святъ, святъ, святъ». В настоящее время титул протодиакона обычно даётся диаконам после 20 лет служения в священном сане. Протодиаконы нередко славятся своим голосом, являясь одним из главных украшений богослужения.

В отличие от более высоких чинов церковной иерархии, канонических препятствий к рукоположению женщин в сан диакона нет, и такая практика существовала в церкви I-VIII века. Однако с распространением женского монашества она была забыта. Вопрос о восстановлении института диаконисс обсуждался на Поместном соборе РПЦ 1917 года, но так с тех пор и завис. Диакон, состоящий в монашеском чине, называется иеродиаконом, а принявший схиму – схииеродиаконом. Старший диакон в белом духовенстве называется протодиаконом – первым диаконом, а в черном – архидиаконом (старшим диаконом).

Миряне

Кроме лиц священного сана (священнослужителей), в церковных службах принимают участие и миряне, занимающие низшие служебные должности, – иподиаконы, псаломщики и пономари. Они тоже относятся к числу церковнослужителей, но ставятся на свою должность не через таинство рукоположения, а по архиерейскому благословению.

Давайте рассмотрим некоторые из них:

Алта́рник – именование мужчины-мирянина, помогающего священнослужителям в алтаре. Термин не употребляется в канонических и литургических текстах, но стал общепринятым в указанном значении к концу XX в. во многих европейских епархиях и в Русской Православной Церкви. Наименование «алтарник» не является общепринятым. В сибирских епархиях Русской Православной Церкви оно не употребляется; вместо него в данном значении обычно используется более традиционный термин пономарь, а также послушник. Над алтарником не совершается таинство священства, он лишь получает от настоятеля храма благословление прислуживать в алтаре.

В обязанности алтарника входит наблюдение за своевременным и правильным возжжением свечей, лампад и иных светильников в алтаре и перед иконостасом; подготовка облачения священников и диаконов; принесение в алтарь просфор, вина, воды, ладана; разжигание угля и подготовка кадила; подавание плата для отирания уст во время Причащения; помощь священнику при совершении таинств и треб; уборка в алтаре; при необходимости – чтение молитв во время богослужения и исполнение обязанностей звонаря. Алтарнику запрещено касаться престола и его принадлежностей, а также переходить с одной стороны алтаря на другую между престолом и Царскими вратами. Алтарник носит стихарь поверх мирской одежды.

Чтец (псало́мщик; ранее, до конца XIX – дьячок, лат. lector) – в христианстве – низший чин церковнослужителей, не возведенный в степень священства, читающий во время общественного богослужения тексты Священного Писания и поют во время богослужения молитвы. Кроме того, по древней традиции, чтецы не только читали в христианских храмах, но и растолковывали значение трудно понятных текстов, переводили их на языки своей местности, произносили проповеди, обучали новообращённых и детей, пели различные гимны (песнопения), занимались канцелярскими делами церкви и прихода, благотворительностью, имели и другие церковные послушания. В православной церкви чтецы посвящаются архиереями через особый обряд – хиротесию, иначе называемый «поставлением». Это первое посвящение мирянина, только после которого может последовать его посвящение в иподиакона, а затем и рукоположение во диакона, далее – во священника и высшее – во епископа (архиерея). Чтец имеет право носить подрясник, поясок и скуфью. Во время пострига на него сначала надевается малая фелонь, которая затем снимается, и надевается стихарь.

Пономари также исполняют обязанности звонарей, подают кадило, помогают в изготовлении просфор, убирают в храме, отпирают и запирают его.

Иподиа́кон (греч. Υποδιάκονος; в просторечии (устар.) поддья́кон от греч. ὑπο – «под», «внизу» + греч. διάκονος — служитель) – церковнослужитель в православной церкви, служащий главным образом при архиерее во время его священнодействий, нося перед ним в указанных случаях трикирий, дикирий и рипиды, подстилая орлец, омывает ему руки облачает и совершает некоторые другие действия. Иподиакон – это помощник диакона. Его обязанность – помогать архиерею в облачении, наблюдать за порядком в церкви, открывать царские врата, подавать епископу свечи. В современной Церкви иподиакон не имеет священной степени, хотя облачается в стихарь и имеет одну из принадлежностей диаконского сана – орарь, который надевает крестообразно через оба плеча и символизирует ангельские крыла. Будучи самым старшим церковнослужителем, иподиакон является промежуточным звеном между церковнослужителями и священнослужителями. Поэтому иподиакон, по благословению служащего архиерея, может прикасаться к престолу и жертвеннику во время богослужения и в определённые моменты входить в алтарь через Царские врата.

Употребляются в церковном обиходе и некоторые другие термины. В частности, причт – это священно- и церковнослужители одного храма (прихода). В причт входят священники, диакон, псаломщик, пономарь и т.д. Другое часто встречающееся понятие – клир. Это священнослужители и церковнослужители в целом как сословие. К высшим клирикам относятся епископы, иереи и диаконы, к низшим – иподиаконы, псаломщики, пономари.

Церковный этикет

Человеку, переступившему церковный порог впервые, трудно найти подходящее обращение к ближнему. Действительно, как назвать свечницу – «женщина», «дама», «гражданка»? Как обратиться к священнику – «сударь», «господин», «товарищ»?

А ведь никаких трудностей нет. Христиане – это одна семья, где все друг другу родные. Родным не нужны условности.

«Брат», «сестра» – наилучшее обращение к мирянам. Мы все – дети Единого Бога и потомки Адама и Евы. «Батюшка» или «отец» – так называют священников как совершителей таинств, чрез которые люди рождаются к жизни духовной. Обычно после слов «отец» добавляют имя, например, «отец Петр». К диакону можно обращаться «отец диакон», к настоятелю храма (монастыря) «отец настоятель».

В разговорах православных людей часто слышится слово «отче». Нужно помнить, что это слово употребляется только при прямом обращении к человеку. Нельзя, к примеру, сказать «меня благословил отче Владимир», это неграмотно.

Священника и диакона при обращении называют отец (имя), в виде исключения отцами называют пожилых и многоопытных монахов. Обращение «батюшка» применяется только к священнику, имя которого вы не знаете.

Обращаться к священнослужителям «святой отец», как это принято в католических странах, не стоит. Ведь святость человека познается по его смерти.

Жен служителей алтаря, а также пожилых женщин мы называем ласковым словом «матушка».

К архиереям – епископам, митрополитам, патриарху – нужно обращаться «владыка», как к облеченным церковной властью.

Иногда возникает потребность обратиться к священнослужителю письменно. Иереев следует именовать «Ваше преподобие», протоиереев – «Ваше Высокопреподобие», епископов – «Ваше Преосвященство», архиепископов и митрополитов – «Ваше Высокопреосвященство», Патриарха – «Ваше Святейшество».