Облачение священнослужителей

Повседневное облачение

Вы никогда не задумывались над тем, почему одежды служителей Православной Церкви так сильно отличаются от наших, мирских одежд? Да потому, что Церковь – не от мира сего. Она хоть и находится среди нас, в миру, но пришла к нам с небес, и потому все в ней отлично от земного. Даже повседневные одежды тех, кто служит в Церкви, отличаются от наших, земных, подверженных изменению моды, одежд.

Домашнюю одежду епископа, священника и диакона, а также келейную одежду монахов составляют подрясник (полукафтанье) и ряса. Поверх рясы, на груди епископ носит крест и панагию, а священник – крест.

Облачение монахов

Монахи носят прежде всего, – власяницу или хитон. Сейчас так называется длинная рубашка из простой ткани, а раньше власяница ткалась из верблюжьего волоса или овечьей шерсти (отсюда и ее название) и надевалась на голое тело, причем жесткий волос все время больно его колол. Это постоянно служило для монаха напоминанием о необходимости безропотного терпения всех жизненных трудностей, поношений от людей, разнообразных скорбей и бед.

Монахи носят прежде всего, – власяницу или хитон. Сейчас так называется длинная рубашка из простой ткани, а раньше власяница ткалась из верблюжьего волоса или овечьей шерсти (отсюда и ее название) и надевалась на голое тело, причем жесткий волос все время больно его колол. Это постоянно служило для монаха напоминанием о необходимости безропотного терпения всех жизненных трудностей, поношений от людей, разнообразных скорбей и бед.

Поверх власяницы одевается параман. Это небольшой четырехугольный плат с изображением креста и других орудий страдания Спасителя, а также с изображенными на нем словами святого апостола Павла из его послания к галатам: «Аз бо язвы Господа Иисуса на теле моем ношу» (Гал. 6:17). Согласно чину монашеского пострига, параман является символом обручения великого ангельского образа и подъятия на себя благого ига Христова, во исполнение слов Самого Спасителя: «Да отвержется себе, и возьмет крест свой, и последует Ми» (Мк. 6:34). Вместе с параманом надевается и крест (обычно простой, деревянный) – в воспоминание крестных страданий Господа и в знамение последования Ему в несении своего креста, то есть терпения всех случающихся скорбей и страданий.

Поверх власяницы одевается параман. Это небольшой четырехугольный плат с изображением креста и других орудий страдания Спасителя, а также с изображенными на нем словами святого апостола Павла из его послания к галатам: «Аз бо язвы Господа Иисуса на теле моем ношу» (Гал. 6:17). Согласно чину монашеского пострига, параман является символом обручения великого ангельского образа и подъятия на себя благого ига Христова, во исполнение слов Самого Спасителя: «Да отвержется себе, и возьмет крест свой, и последует Ми» (Мк. 6:34). Вместе с параманом надевается и крест (обычно простой, деревянный) – в воспоминание крестных страданий Господа и в знамение последования Ему в несении своего креста, то есть терпения всех случающихся скорбей и страданий.

Подрясник – нижнее одеяние православного духовенства, а также алтарников и иподиаконов. Это длинное до пят одеяние, с наглухо застегнутым воротом и узкими рукавами. У монахов он обязательно черного цвета, у немонахов он может быть темно-синим, коричневым, серым или белым для лета.

Подрясник – нижнее одеяние православного духовенства, а также алтарников и иподиаконов. Это длинное до пят одеяние, с наглухо застегнутым воротом и узкими рукавами. У монахов он обязательно черного цвета, у немонахов он может быть темно-синим, коричневым, серым или белым для лета.

Пояс, по объяснению преподобного аввы Дорофея, также имеет свое символическое значение. Прежде всего, по словам преподобного, он является символом того, что монах постоянно должен быть готов к подвижническому деланию, ведь и в обычной жизни мы, желая приступить к какому-либо делу, сначала опоясываемся и уже потом начинаем трудиться; недаром и Господь в Евангелии говорит: «Да будут чресла ваша препоясана» (Лк. 12:35). Во-вторых, поскольку пояс в древности делался из кожи убитых животных, можно считать его и символом умерщвления похоти, а также напоминанием слов апостола: «Умертвите уды ваша, яже на земли: блуд, нечистоту, страсть, похоть злую...» (Колос. 3:5).

Пояс, по объяснению преподобного аввы Дорофея, также имеет свое символическое значение. Прежде всего, по словам преподобного, он является символом того, что монах постоянно должен быть готов к подвижническому деланию, ведь и в обычной жизни мы, желая приступить к какому-либо делу, сначала опоясываемся и уже потом начинаем трудиться; недаром и Господь в Евангелии говорит: «Да будут чресла ваша препоясана» (Лк. 12:35). Во-вторых, поскольку пояс в древности делался из кожи убитых животных, можно считать его и символом умерщвления похоти, а также напоминанием слов апостола: «Умертвите уды ваша, яже на земли: блуд, нечистоту, страсть, похоть злую...» (Колос. 3:5).

Ряса – верхнее одеяние православного духовенства. Церковно-служителям, ещё не имеющим духовного сана, ее носить не полагается. Ряса шире подрясника, с широкими рукавами, чаще всего черного цвета.

Ряса – верхнее одеяние православного духовенства. Церковно-служителям, ещё не имеющим духовного сана, ее носить не полагается. Ряса шире подрясника, с широкими рукавами, чаще всего черного цвета.

Все богослужения, кроме литургии, священник совершает в подряснике и рясе, поверх которых надеваются еще и особые богослужебные одеяния – ризы. Когда же священник готовится служить литургию, он снимает рясу и на подрясник надевает подризник и ризы. Диакон служит также в подряснике, на который надет стихарь. Епископ совершает все богослужения в подряснике, на который надеты особые святительские ризы. Впрочем, некоторые молебны, литии, келейные священнослужения епископ может служить в рясе или рясе и мантии, поверх которых надета епитрахиль.

Все церковные одежды имеют свою историю и глубоко символичны, поэтому в основе своей неизменны. Подрясник и ряса считаются одеяниями нашего Спасителя, Господа Иисуса Христа. Слово ряса в переводе с греческого языка значит вытертая, поношенная одежда. Именно такую одежду носил наш смиренный Господь, такую же полагалось носить и монахам в древней Церкви. Из монастырей она пришла и ко всему православному духовенству.

Символическое значение подрясника и рясы – свидетельство отрешенности от земной суеты, обретение духовного покоя. Эти одежды есть образ того одеяния, которое носил Господь Иисус Христос во время земной жизни, и означают, что духовенство и монашество подражают Иисусу Христу, как Он и заповедал Своим ученикам. Длинное одеяние духовенства является также знамением Божией благодати, как бы окутывающей священство с ног до головы, покрывающей все человеческие слабости. Подрясник монаха, подпоясанный кожаным поясом – это еще и образ власяницы и пояса, какие носили в пустыне Иоанн Креститель и подражавшие ему отцы пустынники. Черный цвет, как известно нам из физики, это, в сущности, отсутствие света, ибо он лежит за пределами светового спектра. И вот одежды духовенства потому черного цвета, что означают совершенный покой в их душах, отсутствие движений страсти, отрешенность от всего суетного и сосредоточенность на невидимой внутренней жизни. Эти одеяния свидетельствуют и нам мирским людям, к какому состоянию души мы должны стремиться.

Мантия или палий – одежда монахов. Она подчеркивает их отрешенность от мира. Это длинная без рукавов накидка с застежкой на вороте, которую надевают монахи на подрясник и рясу. В древние времена все христиане носили мантию, показывая всему миру, что они отреклись от язычества, служат Богу Единому. Длинная мантия из простой ткани означает также христианское смирение пред Богом. Святые Отцы называли ее также знамением ангельских крыл, выражением всепокрывающей силы Божией. Мантией у монаха как бы связаны и руки, и ноги для дел мира сего, свободна у него только голова, всеми мыслями устремленная к Богу. Но и голова покрыта Клобуком, у монахов, принявших постриг в малый ангельский образ или Куколем, у монахов-схимников, принявших постриг в великую схиму – для смирения мыслей.

Мантия или палий – одежда монахов. Она подчеркивает их отрешенность от мира. Это длинная без рукавов накидка с застежкой на вороте, которую надевают монахи на подрясник и рясу. В древние времена все христиане носили мантию, показывая всему миру, что они отреклись от язычества, служат Богу Единому. Длинная мантия из простой ткани означает также христианское смирение пред Богом. Святые Отцы называли ее также знамением ангельских крыл, выражением всепокрывающей силы Божией. Мантией у монаха как бы связаны и руки, и ноги для дел мира сего, свободна у него только голова, всеми мыслями устремленная к Богу. Но и голова покрыта Клобуком, у монахов, принявших постриг в малый ангельский образ или Куколем, у монахов-схимников, принявших постриг в великую схиму – для смирения мыслей.

Клобук – головной убор епископов и монахов. Это как бы соединенные вместе куколь и камилавка. На черную камилавку как бы накинуто сверху черное покрывало, нижняя часть которого, спускаясь на спину, разделяется на три конца, символизирующих троическую благодать, покрывающую помыслы монаха. Мужские и женские клобуки отличаются. Клобуки всех монахов, включая епископа имеют чёрный цвет. У архиепископов на чёрном клобуке есть серебристый крестик, а у митрополитов на белом клобуке золотистый крестик.

Клобук – головной убор епископов и монахов. Это как бы соединенные вместе куколь и камилавка. На черную камилавку как бы накинуто сверху черное покрывало, нижняя часть которого, спускаясь на спину, разделяется на три конца, символизирующих троическую благодать, покрывающую помыслы монаха. Мужские и женские клобуки отличаются. Клобуки всех монахов, включая епископа имеют чёрный цвет. У архиепископов на чёрном клобуке есть серебристый крестик, а у митрополитов на белом клобуке золотистый крестик.

Те же, кто принял постриг в великую схиму или великий ангельский образ, носят еще куколь с аналавом и великий параман.

Куколь – это маленькая остроконечная шапочка, на подобие тех, какие надевают на младенцев. Для монашествующих схимников, куколь – это напоминание о необходимости стяжания младенческого незлобия, ведь, по слову Господа, аще не обратитеся и будете яко дети, не внидете в Царство Небесное (Мф. 18:3). «Не дети бывайте умы, но злобою младенствуйте», – говорит также апостол Павел (1 Кор. 14:30). Младенец незлобив: если его обесчестят, не гневается, если что-то отнимут, не печалится, если похвалят, – не тщеславится. Он не мстит за оскорбление и не ищет славы. Также, куколь – это символ благодати Божией. Как куколь покрывает и греет голову младенца, так и благодать Божия покрывает ум подвижника и помогает ему молиться и противоборствовать страстям.

Куколь – это маленькая остроконечная шапочка, на подобие тех, какие надевают на младенцев. Для монашествующих схимников, куколь – это напоминание о необходимости стяжания младенческого незлобия, ведь, по слову Господа, аще не обратитеся и будете яко дети, не внидете в Царство Небесное (Мф. 18:3). «Не дети бывайте умы, но злобою младенствуйте», – говорит также апостол Павел (1 Кор. 14:30). Младенец незлобив: если его обесчестят, не гневается, если что-то отнимут, не печалится, если похвалят, – не тщеславится. Он не мстит за оскорбление и не ищет славы. Также, куколь – это символ благодати Божией. Как куколь покрывает и греет голову младенца, так и благодать Божия покрывает ум подвижника и помогает ему молиться и противоборствовать страстям.

Аналав же, или великая схима, – это схимническое облачение, спереди и сзади крестообразно имеющее знамение креста, или, точнее, изображающее собой самый крест, и знаменующее полную смерть для мира и всего мирского.

Аналав же, или великая схима, – это схимническое облачение, спереди и сзади крестообразно имеющее знамение креста, или, точнее, изображающее собой самый крест, и знаменующее полную смерть для мира и всего мирского.

Схимнический параман отличается от монашеского бoльшими размерами и «многокрестием» (включает в себя 40 вязанных крестов).

Итак, можно сказать, что всё облачение указывает монашествующим на обязательные для них добродетели: подражание Господу нашему Иисусу Христу в смиренном и безропотном перенесении всех прискорбностей и страданий, кротость, незлобие, всепрощение, целомудрие и, конечно же, непрестанную молитву. Кроме того, преподобный Симеон Фессалоникийский делает и еще одно примечательное сравнение. Он говорит, что, поскольку монах является как бы мертвым для мирской жизни, то, можно сказать, что мантия символизирует собой гроб, а подрясник и власяница – погребальные принадлежности. Куколь знаменует собой головной сударь, параманом же и другими одеждами изображаются крестные страдания Спасителя, ведь и монашествующий как бы распинается для мира и дает соответствующий обет. А вообще весь монах (а равно и схимник) в облачении уподобляется распятому за нас, умершему и повитому погребальными пеленами Господу.

Куколь Патриарха или предстоятеля церкви, также белый, по форме отличается от клобуков митрополитов. Он круглый, обтянут куколем, который разделяется на три части у самого колпака. Два конца спускаются на грудь, а третий – на спину. На вершине такого куколя – крест, спереди – иконы, на концах куколя – образы шестикрылых серафимов.

Белый цвет патриаршего куколя и митрополичьих клобуков означает особенную чистоту помыслов и просвещенность Божественным светом высших иерархов церкви. Образы серафимов на клобуке патриарха означают, что патриарх как предстоятель всей церкви подобен серафимам – ангелам, ближе всех стоящим к Богу.

Чётки – это нанизанные на нить «зерна» (в православии они часто плетутся особенным образом из шерсти), которые помогают считать молитвы. Отсюда и их название – четки. Их должны носить все монахи, потому что монашеский подвиг – это прежде всего непрестанная молитва. Для удобства счета каждые десять «зерен» на четках отделяются более крупными зернами. Четки на Руси известны с глубокой древности. В старину они имели форму замкнутой лесенки, состоящей из деревянных брусочков, обшитых кожей, и назывались «лествицей» или «лестовкой» (лестницей). Духовный смысл четок – лестница спасения, «меч духовный». Круглая, замкнутая нить знаменует вечность, непрестанность монашеской молитвы и в этом мире, и в будущем. Ведь монашество – ангельский чин, а ангелы на небесах пребывают в непрестанной молитве.

Чётки – это нанизанные на нить «зерна» (в православии они часто плетутся особенным образом из шерсти), которые помогают считать молитвы. Отсюда и их название – четки. Их должны носить все монахи, потому что монашеский подвиг – это прежде всего непрестанная молитва. Для удобства счета каждые десять «зерен» на четках отделяются более крупными зернами. Четки на Руси известны с глубокой древности. В старину они имели форму замкнутой лесенки, состоящей из деревянных брусочков, обшитых кожей, и назывались «лествицей» или «лестовкой» (лестницей). Духовный смысл четок – лестница спасения, «меч духовный». Круглая, замкнутая нить знаменует вечность, непрестанность монашеской молитвы и в этом мире, и в будущем. Ведь монашество – ангельский чин, а ангелы на небесах пребывают в непрестанной молитве.

Богослужебные облачения – ризы

Если для мирских дел при важных торжественных случаях одеваются в лучшие одежды, то при служении Богу облачаются в особые священные одежды. Под священными одеждами подразумевается одежды, употребляемые при Богослужении. Каждому чину священнослужителей и церковнослужителей назначены при Богослужении свои особые одежды. При этом высший чин священнослужителей всегда имеет облачения низших чинов. Священные одежды изготовляются из парчи или другой какой-либо пригодной для этого материи и украшаются крестами.

Одежды диакона составляют: стихарь, орарь и поручи.

Одежды диакона составляют: стихарь, орарь и поручи.

Стихарь есть длинная одежда без разреза спереди и сзади, с отверстием для головы и с широкими рукавами. Стихарь полагается и для иподиаконов. Право ношения стихаря может быть дано и псаломщикам алтарникам, чтецам и прислуживающим в храме мирянам. Стихарь знаменует чистоту души, которую должны иметь лица священного сана.

Орарь есть длинная широкая лента из той же материи, как и стихарь. Она носится диаконом на левом плече, сверх стихаря. Орарь знаменует благодать Божию, которую диакон получил в таинстве Священства.

Поручами именуются узкие нарукавники, стягивающиеся шнурками. Поручи напоминают священнослужителям, что они совершая таинства или участвуя в совершении таинств веры Христовой, выполняют это не собственными силами, а силою и благодатью Божией. Поручи напоминают также узы (веревки) на руках Спасителя во время Его страданий.

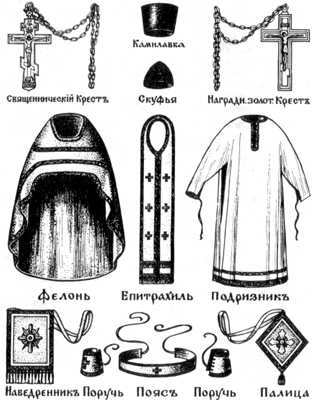

Облачение священника составляют: скуфья, камилавка, подризник, епитрахиль, пояс, поручи и фелонь (или риза).

Облачение священника составляют: скуфья, камилавка, подризник, епитрахиль, пояс, поручи и фелонь (или риза).

Скуфья – небольшая круглая шапочка, похожая на чашу без подставки. Это повседневный головной убор православного духовенства и монашества. Складки надетой скуфии образуют над головой знамение креста.

Камилавка – высокий головной убор, который даётся священнику как награда. Камилавку священник может носить в храме, совершать в ней богослужения, в то время как скуфья при входе в храм снимается.

Подризник есть стихарь в несколько измененном виде. Отличается он от стихаря тем, что делается из тонкой белой материи, и рукава у него узкие со шнурками на концах, которыми они затягиваются на руках. Белый цвет подризника напоминает священнику, что он должен всегда иметь чистую душу и проводить беспорочную жизнь. Кроме того, подризник напоминает собою еще и тот хитон (нижнюю одежду), в которой ходил на земле Сам Господь наш Иисус Христос и в котором Он совершил дело нашего спасения.

Епитрахиль есть тот же орарь, но только сложенный вдвое так, что, огибая шею, он спускается спереди вниз двумя концами, которые для удобства сшиты или чем-нибудь соединены между собою. Епитрахиль знаменует особенную, двойную сравнительно с диаконом, благодать, подаваемую священнику для совершения таинств. Без епитрахили священник не может совершать ни одной службы, как и диакон – без ораря.

Пояс надевается поверх епитрахили и подризника и знаменует готовность служить Господу. Пояс знаменует также Божественную силу, которая укрепляет священнослужителей в прохождении их служения. Пояс напоминает и то полотенце, которым препоясался Спаситель при омовении ног ученикам Своим на Тайной Вечери.

Риза, или фелонь, надевается священником сверх других одежд. Одежда эта длинная, широкая, без рукавов, с отверстием для головы сверху и с большой вырезкой спереди для свободного действия рук. Своим видом риза напоминает ту багряницу, в которую был облечен страждущий Спаситель. Ленты, нашитые на ризе, напоминают потоки крови, которые текли по Его одеждам. Вместе с тем, риза напоминает священникам и об одежде правды, в которую они должны быть облечены, как служители Христовы.

Поверх ризы, на груди у священника находится наперсный крест.

Наперсный крест – это большой крест с косой перекладиной внизу под серебро у иереев и четырехконечный крест под золото у протоиереев, на котором изображено Распятие Господа Иисуса Христа. Крест носят священники и архиереи на груди (на персях), поверх всей одежды, на цепи есть перемычка, поэтому цепь спереди охватывает шею, а сзади спускается на спину. Священники носят этот крест, как знак отличия от диаконской и келейной монашеской одежд.

Крест священника свидетельствует о том, что он служитель Иисуса Христа и должен подражать Ему. Спускающаяся на спину священника цепь креста как бы изображает собой евангельскую заблудшую овцу, которую, найдя, священник должен нести на плечах своих. Иными словами, священник должен заботиться о спасении своих прихожан, а также нести свой крест как знамение подвигов и страданий за Христа. В начале XIX века священников стали награждать в особых случаях Крестами с украшениями.

За усердную, продолжительную службу священникам даются в награду набедренник, то есть четырехугольный плат, привешиваемый на ленте через плечо за два угла на правом бедре, означающий меч духовный.

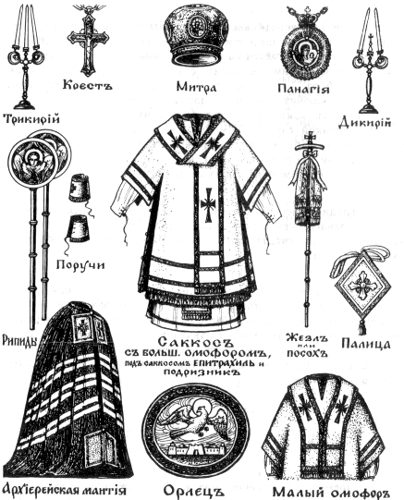

Епископ (архиерей) облачается во все одежды священника: подризник, епитрахиль, пояс, поручи, только риза у него заменяется саккосом, а набедренник палицею. Кроме того, епископ надевает омофор и митру.

Епископ (архиерей) облачается во все одежды священника: подризник, епитрахиль, пояс, поручи, только риза у него заменяется саккосом, а набедренник палицею. Кроме того, епископ надевает омофор и митру.

Саккос – верхняя одежда епископа, похожая на укороченный снизу и в рукавах диаконский стихарь, так что из-под саккоса у епископа видны и подризник и епитрахиль. Саккос, как и риза у священника, знаменует собою багряницу Спасителя.

Палица, это – четырехугольный плат, привешиваемый за один угол, сверх саккоса на правом бедре. В награду за отлично-усердную службу право носить палицу иногда получают от правящего архиерея и заслуженные протоиереи, носящие ее также с правой стороны, а набедренник в таком случае помещается на левой. У архимандритов же как и у архиереев палица служит необходимой принадлежностью их облачения. Палица, как и набедренник, означает духовный меч, т. е. слово Божие, которым должны быть вооружены духовные лица для борьбы с неверием и нечестием.

На плечах, сверх саккоса епископы носят омофор.

Омофор есть длинный широкий лентообразный плат, украшенный крестами. Он возлагается на плечи епископа так, что, охватывая кругом шею, одним концом спускается спереди, а другим сзади. Омофор – слово греческое и означает наплечник. Омофор исключительно принадлежит епископам. Без омофора епископ, как священник без епитрахили, не может совершать никакой службы. Омофор напоминает епископу, что он должен заботиться о спасении заблуждающихся подобно евангельскому доброму пастырю, который, отыскав пропавшую овцу, несет ее домой на своих плечах.

На груди, поверх саккоса, кроме креста, у епископа имеется еще и панагия, что значит «Всесвятая».

Панагия – нагрудный знак арихиереев. Это образ Богоматери, чаще всего круглой или овальной формы, с различными украшениями и цветными камнями. В повседневной обстановке епископы должны носить только панагию, а за богослужением – панагию и крест. Епископские крест и панагия являются знаками высшей власти в Церкви. Как запрестольные крест и икона Богоматери они означают, что люди спасаются в Церкви благодатной силой крестного подвига Иисуса Христа и молитвами Богородицы, Матери Церкви.

Епископский крест и панагия напоминают о том, что епископ должен иметь в своем сердце Господа и Богоматерь, и потому у него должно быть чистое сердце и правый дух. В повседневной жизни епископ носит панагию как служитель Богоматери, представитель Ее власти на земле.

Архиерейские крест и панагия также носятся на цепочках, которые разделяются перемычкой, так что передняя половина цепи спускается на грудь, а задняя на спину. Два конца епископского креста и панагии знаменуют подражание епископа Христу в пастырской заботе о спасении людей и в подвиге несения креста своего, а также двойной характер служения архипастыря – Богу и людям.

На голову епископу возлагается митра, украшенная небольшими образками и цветными камнями. Митра знаменует собою терновый венец, который был возложен на голову страждущего Спасителя. Митру имеют также и архимандриты. В исключительных случаях правящий архиерей дает право наиболее заслуженным протоиереям при Богослужениях надевать митру вместо камилавки.

При Богослужении епископы употребляют жезл или посох, как знак высшей пастырской власти.

Посох – длинная деревянная трость с оправой и утолщением в верхней части из резной кости, дерева, серебра или другого металла. Посох архиерей носит в обыденной жизни. Посох дается также архимандритам и игуменам, как начальникам монастырей.

Жезл – это богато украшенный посох, который носит архиерей за богослужением. Богослужебный архиерейский жезл существует наряду с посохом потому, что по каноническим правилам епископам и другим священнослужителям нельзя украшать себя дорогими и яркими вещами. Только за богослужением, где архиерей и священнослужитель являют людям образ славы Царя Небесного, они облачаются в особо украшенные ризы и головные уборы, а архипастырь берет в руки богато украшенный жезл как символ данный ему по Божией благодати церковной власти.

Мантия архиерейская – это одеяние епископа во время торжественных процессий при входе в храм. В храме она снимается, т. к. архиерей облачается в богослужебные одеяния. Архиерейская мантия надевается поверх рясы, как и монашеская. По покрою она подобна монашеской мантии, но просторней и длиннее ее. Архиерейская мантия епископов и архиепископов фиолетового цвета, у митрополитов – голубая, у патриарха и предстоятеля церкви – зелёная. Спереди мантии, вверху у плечей и внизу у подола нашиваются четырехугольные платы с отделкой по краям и изображениями крестов или с иконами внутри верхних прямоугольников. Эти нашитые платы называются скрижалями и знаменуют собой Ветхий и Новый Заветы, из которых епископ должен черпать мудрость в поучении Церкви, ибо он – учитель Церкви. Учительскую благодать епископства символически изображают на мантии источники или струи – длинные нашитые ленты из другой материи, чем сама мантия. Эти ленты пересекают мантию спереди в три ряда, по две полосы в каждом. По свидетельству святых отцов, эти источники означают благодать учения епископов, истекающую из Ветхого и Нового Заветов, окружающую, как бы покрывающую со всех сторон архиерея.

Во время Богослужения под ноги архиерею подкладываются орлецы.

Орлецы – небольшие круглые коврики с изображением орла, летящего над городом. Орлецы означают, что архиерей должен своими помыслами и делами, подобно орлу, возноситься от земного к небесному.