Устройство православного храма

Православный христианский храм становится храмом Божиим тогда, когда он бывает освящен архиереем. Когда же сам архиерей не освящает его, тогда в нем при иерейском освящении бывает положен освященный архиереем антиминс. Таким образом, храм Божий есть особое, посвященное Богу здание, в котором кроме других служб совершается божественная литургия, и для совершения которой находится на престоле антиминс, освященный архиереем. В храме собираются верующие для возношения общих молитв Господу (Лк. 19:46) и для получения благодати Божией через таинства.

Храм, по тому самому, что в нем собираются верующие, называется церковью, т.е. тем же словом, которым именуется общество верующих во Иисуса Христа (1 Кор. 14:23;1 Тим. 3:15; Деян. 5:11).

Всякий храм православный есть собственно храм Божий (Лк. 19:45-46).

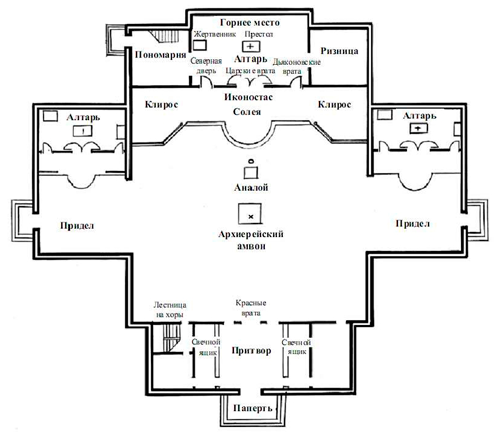

Как ветхозаветная скиния и храм Соломонов, устроенные по указанию Самого Бога (Исх. 25:40), разделялись на три части: на святое святых, святилище и двор – так и христианский православный храм по внутреннему устройству делится на три части: алтарь, средний храм и притвор. Алтарь символизирует Царство Небесное. В средней части стоят все верующие. В притворе в первые века христианства стояли оглашенные, которые только готовились к таинству Крещения. Ныне в притвор иногда посылают стоять тяжко согрешивших для исправления. Также в притворе можно купить свечи, подать записки для поминовения, заказать молебен и панихиду и т. д. Перед входом в притвор устраивается возвышенная площадка, называемая папертью.

Как ветхозаветная скиния и храм Соломонов, устроенные по указанию Самого Бога (Исх. 25:40), разделялись на три части: на святое святых, святилище и двор – так и христианский православный храм по внутреннему устройству делится на три части: алтарь, средний храм и притвор. Алтарь символизирует Царство Небесное. В средней части стоят все верующие. В притворе в первые века христианства стояли оглашенные, которые только готовились к таинству Крещения. Ныне в притвор иногда посылают стоять тяжко согрешивших для исправления. Также в притворе можно купить свечи, подать записки для поминовения, заказать молебен и панихиду и т. д. Перед входом в притвор устраивается возвышенная площадка, называемая папертью.

Христианские храмы строятся алтарем на восток – в сторону, где восходит солнце: Господа Иисуса Христа, от Которого воссиял нам незримый Божественный свет, мы называем «Солнцем Правды», пришедшим «с высоты Востока».

Каждый храм посвящается Богу, нося имя в память того или иного священного события или угодника Божия. Если в нем несколько алтарей, то каждый из них освящается в память особого праздника или святого. Тогда все алтари, кроме главного, называются приделами.

Что же представляет из себя устройство православного Храма?

Самая важная часть храма – алтарь. Само слово «алтарь» означает «возвышенный жертвенник». Он и устраивается обычно на возвышении. Здесь совершаются священнослужителями богослужения и находится главная святыня – престол, на котором таинственно присутствует Сам Господь и совершается таинство Причащения Тела и Крови Господней. Так как престол знаменует и гроб Господень, и престол Божий, то на нем полагаются две различные одежды, которыми престол одевается: сперва белая одежда, называемая «нижнею» и срачицею. Она изображает собою плащаницу, коею было обвито тело Спасителя (Мк. 15:46), потом полагается светлая, блестящая одежда, называемая верхнею одеждою, также индитиею. Она изображает собою славу престола Господня.

Самая важная часть храма – алтарь. Само слово «алтарь» означает «возвышенный жертвенник». Он и устраивается обычно на возвышении. Здесь совершаются священнослужителями богослужения и находится главная святыня – престол, на котором таинственно присутствует Сам Господь и совершается таинство Причащения Тела и Крови Господней. Так как престол знаменует и гроб Господень, и престол Божий, то на нем полагаются две различные одежды, которыми престол одевается: сперва белая одежда, называемая «нижнею» и срачицею. Она изображает собою плащаницу, коею было обвито тело Спасителя (Мк. 15:46), потом полагается светлая, блестящая одежда, называемая верхнею одеждою, также индитиею. Она изображает собою славу престола Господня.

При освящении храма нижняя одежда престола обвязывается вервию (веревкою). Она знаменует узы, которыми был связан Господь, когда Его вели к первосвященникам Анне и Каиафе (Ин. 18:24).

На верхней одежде престола полагается илитон, что значит обвертка, т.е. четырехугольный плат, льняной или шелковой материи. Илитон изображает собою те пелены, которыми повит был Господь по рождестве, и тот сударь, которым была обвязана глава Иисуса Христа во гробе (Ин. 20:7).

На илитон полагается и им завертывается антиминс, шелковый (прежде льняной) плат с изображением Господа во гробе. Антиминс есть как бы самый престол. Слово антиминс значит сопрестолие, вместопрестолие. Подобно престолу и антиминс называется трапезою.

Антиминс раскрывается только на литургии, а именно пред началом литургии верных, и закрывается в конце ее. Без него не совершается литургии. На антиминсе пишется: «Сей антиминс, си есть трапеза священная на приношение безкровныя жертвы в Божественной литургии». Над антиминсом, при освящении его, совершается все то, что и при освящении престола. Антиминс освящает только архиерей. Он помазывает антиминс святым миром и влагает в него части мощей, и пишет потом на нем свое имя. Подпись архиерея на антиминсе означает, что в храме, в котором лежит на престоле антиминс, богослужение совершается с благословения архиерея.

Мощи святых полагаются еще под престолом в особо устроенном ящике – раке, если архиерей сам освящает престол. При совершении бескровной жертвы на престоле Господь почивает на пострадавших по Нем честных мучениках. Церковь руководствуется в этом случае откровением святого Иоанна Богослова, который видел на небесах алтарь и под алтарем души избиенных за слово Божие и за свидетельство, еже имеяху (Апок. 6:9).

Чтобы означить, что на престоле таинственно присутствует Сам Бог, среди престола полагается Святое Евангелие, слово Божие (Им. 1:1). Напрестольное Евангелие обделывается в особый переплет, в котором содержатся иконы: в середине – Воскресения Христова, а по углам – четырех евангелистов. Вверху переплета – Матфея и Иоанна – из числа 12 апостолов, внизу – Марка и Луки – из 70.

Престол служит местом, где совершается бескровная жертва, принесенная Господом на кресте; посему на престоле всегда находится крест (иногда и за престолом ставится крест, называемый «запрестольным» и «выносным»).

Крест сперва, а именно у римлян, служил для позорной и мучительной казни. Со смертью же на кресте Господа, даровавшего нам спасение, крест сделался знамением победы над смертью и адом и при благоговейном воспоминании страданий и смерти Господа заключает в себе спасительную силу.

В Православной Церкви употребляется крест и четырехконечный, и шестиконечный, и осьмиконечный. Спасительная сила изображенного креста зависит не от концов креста, не от того, сколько концов имеет крест, а от Господа Спасителя, распятого на кресте.

На престоле, знаменующем гроб Господень, ставится ковчег, иначе – кивот, дарохранительница, в котором полагаются Святые Дары – Тело Христа Спасителя, напитанное Кровью, которые сохраняются для больных, а в Великом посту – для преждеосвященных литургий. Ковчег делается наподобие гроба Господня, или пещеры, в которой был погребен Спаситель мира, и называется «гробницею».

На престоле хранится и святое миро. За престолом или на престоле поставляются светильники для изображения света Христова, просвещающего мир. Прикасаться к престолу могут только священнослужители.

Место за престолом у самой восточной стены алтаря называется горним (возвышенным) местом, оно обычно делается возвышенным.

Налево от престола, в северной части алтаря, стоит другой небольшой стол, также украшенный со всех сторон одеждою. Это жертвенник, на котором приготовляются дары для таинства Причащения.

Налево от престола, в северной части алтаря, стоит другой небольшой стол, также украшенный со всех сторон одеждою. Это жертвенник, на котором приготовляются дары для таинства Причащения.

На жертвеннике, при приготовлении хлеба и вина для евхаристии, употребляются известные священные сосуды и священные вещи, которые, в некотором роде, составляют принадлежность жертвенника. Они суть: дискос, чаша (потир), звездица, копие, лжица, губка, покровцы и рипиды.

Дискосом называется блюдо, на котором полагаются частицы, вынутые из просфор, и главная из них – агнец, т.е. та часть просфоры, которая на литургии по призывании Святого Духа претворяется в истинное Тело Христово. Дискос отличается от других блюд, употребляемых на литургии, тем, что имеет подставку, как бы ножку, которая делается для того, чтобы удобнее было на дискосе переносить Святые Дары, особенно держа его на главе.

Кроме дискоса на проскомидии употребляются еще два блюда, но без подставок. Одно употребляется при изъятии агнца из просфоры, другое – при изъятии из просфоры части в честь Божией Матери, в честь святых, а также за живых и умерших.

Звездица состоит из двух дуг, соединяемых между собою винтом так, что их можно вместе сложить и раздвинуть крестообразно. Она употребляется для того, чтобы при покрытии дискоса покровцом и воздухом частицы, лежащие на дискосе, не смешивались между собою. Звездица знаменует ту звезду, которая привела волхвов к родившемуся на земле Спасителю мира.

Чаша в богослужебных книгах большей частью называется потиром (сосуд для пития). Она напоминает собою о смерти Христа Спасителя, о чаше страданий Его (Мф. 20:22-23; 26:39). Она изображает ту чашу, которую Христос Спаситель преподал ученикам на Тайной Вечери.

Лжица, ложица, или лавида, употребляется для преподания Тела и Крови Христовой верующим. Она знаменует те клещи, которыми серафим взял уголь от алтаря небесного, прикоснулся им к устам пророка Исайи и очистил их (Ис. 6:6). Уголь Тела и Крови Христовой очищает и тело и душу верующих.

Покровы употребляются для дискоса и потира. Покровов три: одним покрывается дискос, другим – потир, третьим – потир и дискос вместе. Первые два покрова величиною менее третьего и называются в отличие от него покровцами, а тот – покровом. Обыкновенно покровцы и покров называются воздухами. Но воздухом (аером) называется, собственно, последний, потому что, вея этим покровом над честными Дарами во время пения Символа веры, иерей потрясает, колеблет воздух и тем изображает трус, бывший при воскресении Христовом. Сообразно разным священным воспоминаниям, бывающим на литургии, покровцы и воздух имеют разные знаменования. Так, на проскомидии, когда воспоминается рождество Христово, они означают младенческие пелены Иисуса Христа. При поставлении же дискоса и потира на престоле, после перенесения их с жертвенника (чем изображается снятие Господа со креста и положение Его во гроб), покровец над дискосом означает сударь, покрывавший главу Спасителя во гробе. Покровец над потиром знаменует плащаницу, которою было обвито тело Господа, а воздух, которым иерей покрывает дискос и потир вместе, знаменует камень, приваленный к двери гроба.

Губа, или губка, или муса, употребляется на литургии для отирания дискоса над чашею после опущения в нее всех частиц, лежавших на дискосе. Губа эта полагается на антиминсе и называется антиминсною; а так как она вместе с антиминсом завертывается в илитон, то она именуется также «литонною». Она знаменует ту губу, которую, напоив желчию, подносили к устам Господа Иисуса.

Копием называется нож, сделанный наподобие копия, острый с обеих сторон, употребляемый для вынутия и прободения агнца и для вынутия частиц в честь и память Божией Матери, святых, а также за живых и умерших. Оно изображает то копье, которым были прободены пречистые ребра Спасителя (Ин. 19:34).

Рипиды (опахало) сперва употреблялись для отогнания насекомых от Святых Даров и делались из тонких кож, или из павлиньих перьев, или полотна. Ныне рипида есть прикрепленный к длинной рукоятке металлический круг с изображением шестикрылого херувима. Рипиды употребляются при архиерейском служении, а при служении иерея заменяет рипиды покровец. При архиерейском служении рипиды носятся при несении на литургии Святых Даров (на большом выходе), креста на утрени 14 сентября и т.д. Рипиды изображают проникновение небесных сил в тайну спасения людей, совершенного Господом.

Как северная, левая часть алтаря назначается для жертвенника, так южная, правая сторона – для сосудохранильницы. Здесь хранятся сосуды, книги, облачения. Сосудохранильница в древности находилась в ведении диаконов и потому называлась «диаконник».

Алтарь отделяется от среднего храма особой перегородкой, которая уставлена иконами и называется иконостасом. В нем имеется трое врат. Средние, самые большие, называются царскими вратами, потому что через них Сам Господь Иисус Христос, Царь Славы, невидимо проходит к чаше со Святыми Дарами. В эти двери никому не позволено проходить, кроме священнослужителей. Боковые двери – северную и южную – называют еще диаконскими: чаще всего через них проходят диаконы.

Употребление икон было в глубокой древности. В Ветхом Завете в той части храма, в которой обращались евреи с молитвою, по указанию Божию, на завесе, отделяющей святилище от святое святых, были изображены херувимы (Исх. 26:81, 33).

В христианской Православной Церкви, по преданию, принятому VII Вселенским Собором, начало употребления святых икон положил Сам Господь Иисус Христос, даровав изображение на убрусе (полотенце). Через своих слуг Авгарь, царь едесский, просил Господа придти к нему и исцелить его. В числе слуг был живописец. Он пытался изобразить лик Господа, но не мог. Господь сжалился над ним, велел принести воды и полотенце, умылся, отер полотенцем лицо, и на нем явился лик Господа. Эта икона на убрусе (полотенце) называется нерукотворенным образом (празднование 16 августа).

Сохранилось предание, что евангелист Лука написал икону Божией Матери. Иконы были с первых времен христианства в катакомбах, в которых христиане в первые три века укрывались от гонителей, хоронили умерших и устрояли церкви. Когда явились гонители на иконы (в VIII веке), тогда на VII Вселенском Соборе рассмотрен был догмат (учение) о почитании икон и, на основании древних отеческих преданий, положено было почитать иконы.

Почитание должно быть не дереву, не краскам, не полотну, а тем, кто на них изображен. Воздаваемая образу честь относится к тому, кто изображен. Непочтение иконе есть оскорбление тому, кого она изображает.

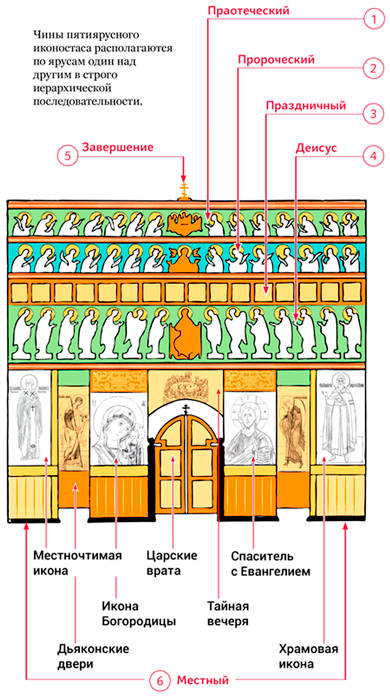

Иконы в иконостасе ставятся в известном порядке. Обыкновенно на правой стороне царских врат ставится икона Спасителя, рядом с нею (если же рядом с этим образом бывают южные двери, то рядом с южными дверями) находится икона храма, или икона того угодника, памяти которого посвящен храм. Налево от царских врат находится икона Божией Матери, а на самих вратах, изображающих вход в Царство Небесное, – икона Благовещения Пресвятой Богородицы, так как Благовещение, по выражению Церкви, было главизною нашего спасения, и иконы благовестников, евангелистов: Матфея, Марка, Луки и Иоанна, бывших, подобно архангелу, благовестниками миру о Христе Спасителе. Над царскими дверями помещается икона Тайной Вечери, которая как бы учит, что желающие следовать по пути Христову и удостоиться входа в Царство Небесное должны сподобляться трапезы Господней, уготовляемой за царскими дверями в алтаре и предлагаемой мирянам в царских вратах. Как на царских дверях находятся иконы благовестников человеческого спасения (архангела Гавриила, в иконе Благовещения, и евангелистов), так на северных и южных дверях изображаются вестники воли Божией – ангелы, в услужение посылаемые за хотящих наследовать спасение; а иногда пророки – предвозвестники воли Божией; иногда святители – изъяснители слова Божия; и святые диаконы, изображающие собою ангелов и заведующие теми частями алтаря, в которые ведут северные и южные двери. В более обширных храмах, на ряду с иконами Спасителя и Богоматери ставятся иконы святых, наиболее чтимых. Над ними, во втором ряду, располагаются иконы главнейших праздников Владычных и Богородицы, изображающих библейские события.

Иконы в иконостасе ставятся в известном порядке. Обыкновенно на правой стороне царских врат ставится икона Спасителя, рядом с нею (если же рядом с этим образом бывают южные двери, то рядом с южными дверями) находится икона храма, или икона того угодника, памяти которого посвящен храм. Налево от царских врат находится икона Божией Матери, а на самих вратах, изображающих вход в Царство Небесное, – икона Благовещения Пресвятой Богородицы, так как Благовещение, по выражению Церкви, было главизною нашего спасения, и иконы благовестников, евангелистов: Матфея, Марка, Луки и Иоанна, бывших, подобно архангелу, благовестниками миру о Христе Спасителе. Над царскими дверями помещается икона Тайной Вечери, которая как бы учит, что желающие следовать по пути Христову и удостоиться входа в Царство Небесное должны сподобляться трапезы Господней, уготовляемой за царскими дверями в алтаре и предлагаемой мирянам в царских вратах. Как на царских дверях находятся иконы благовестников человеческого спасения (архангела Гавриила, в иконе Благовещения, и евангелистов), так на северных и южных дверях изображаются вестники воли Божией – ангелы, в услужение посылаемые за хотящих наследовать спасение; а иногда пророки – предвозвестники воли Божией; иногда святители – изъяснители слова Божия; и святые диаконы, изображающие собою ангелов и заведующие теми частями алтаря, в которые ведут северные и южные двери. В более обширных храмах, на ряду с иконами Спасителя и Богоматери ставятся иконы святых, наиболее чтимых. Над ними, во втором ряду, располагаются иконы главнейших праздников Владычных и Богородицы, изображающих библейские события.

Над царскими дверями помещается икона Тайной Вечери, которая как бы учит, что желающие следовать по пути Христову и удостоиться входа в Царство Небесное должны сподобляться трапезы Господней, уготовляемой за царскими дверями в алтаре и предлагаемой мирянам в царских вратах. Как на царских дверях находятся иконы благовестников человеческого спасения (архангела Гавриила, в иконе Благовещения, и евангелистов), так на северных и южных дверях изображаются вестники воли Божией – ангелы, в услужение посылаемые за хотящих наследовать спасение; а иногда пророки – предвозвестники воли Божией; иногда святители – изъяснители слова Божия; и святые диаконы, изображающие собою ангелов и заведующие теми частями алтаря, в которые ведут северные и южные двери. В более обширных храмах, на ряду с иконами Спасителя и Богоматери ставятся иконы святых, наиболее чтимых. Над ними, во втором ряду, располагаются иконы главнейших праздников Владычных и Богородицы, изображающих события, послужившие ко спасению людям. В третьем ряду ставятся иконы тех угодников Божиих, кои как на земле, так и в горнем мире удостоились быть ближе других к Спасителю мира, а именно: над иконою Тайной Вечери ставится икона, изображающая Самого Иисуса Христа и по правую сторону – Божию Матерь, а по левую – Иоанна Предтечу. По ту и другую сторону этих образов, которые все вместе называются «деисус», ставятся иконы святых апостолов. В следующем ряду полагаются иконы ветхозаветных угодников Божиих – пророков, и между ними – икона Божией Матери с Предвечным Младенцем, Который был чаянием и утехою их и предметом их пророчеств.

Верх иконостаса увенчивается распятием Спасителя – изображением того, чрез что даровано людям спасение и Царство Небесное.

Иконы также размещаются по стенам храма в рамах – киотах, лежат на аналоях – особых столиках с наклонной крышкой.

Возвышение перед иконостасом имеет название солея, середина которой – полукруглый выступ перед царскими вратами – именуется амвоном. Здесь диакон произносит ектении и читает Евангелие, отсюда проповедует священник. На амвоне же преподается верующим и Святое Причастие.

По краям солеи, возле стен, устраиваются клиросы для чтецов и хоров. Подле клиросов ставятся хоругви, или иконы на шелковой материи, повешенные на позолоченных древках и имеющие вид знамен. Как церковные знамена они выносятся верующими при крестных ходах. В кафедральных соборах, а также на архиерейское служение посреди церкви ставится еще амвон архиерейский, на котором архиереи облачаются и стоят при начале литургии, во время молебнов и при некоторых других церковных службах.

По краям солеи, возле стен, устраиваются клиросы для чтецов и хоров. Подле клиросов ставятся хоругви, или иконы на шелковой материи, повешенные на позолоченных древках и имеющие вид знамен. Как церковные знамена они выносятся верующими при крестных ходах. В кафедральных соборах, а также на архиерейское служение посреди церкви ставится еще амвон архиерейский, на котором архиереи облачаются и стоят при начале литургии, во время молебнов и при некоторых других церковных службах.

Устройство православного Храма еще включает и канунник, или канун, с изображением распятия и рядами подсвечников. Перед ним служатся заупокойные богослужения – панихиды.

Перед праздничными аналоями и чтимыми иконами стоят подсвечники, на которые верующие ставят свечи. С потолка свисают паникадила со множеством свечей, ныне электрических, зажигаемых в торжественные моменты службы.